2023年以来,昭君镇深入推进“一统三联”乡村振兴模式,把建设“五大基地”、培育“四大主体”作为落实乡村振兴战略的具体行动,以“三优三建两提升”为主抓手,坚持走“五为”路径(以优质产品为内核、以龙头企业为支撑、以园区建设为载体,以品牌打造为引领,以现代农业科技为驱动),积极探索“统种共富”新模式,深入推进水稻股份合作种植经营模式。“三优”一是优化产业布局。沙圪堵村作为粮食生产功能区,拥有得天独厚的自然生态环境,占据北部黄灌区的区位优势,有较好的土壤、气候条件,为水稻种植提供了有利保障。镇党委、政府充分考虑沙圪堵村立地条件,把高标准农田建设与优势特色产业相融合,进一步优化高标准农田建设布局,通过整合耕地,配套建设桥、涵、路、闸、渠等,建设一批道路畅通、田块规整、适应现代农业发展要求的高标准农田,彻底改变原有小块、零散、效益低的种植方式,确保建设农田达到集中连片、旱涝保收、高产稳产、生态友好的标准。二是优先发展龙头企业和合作组织。为实现小农户和现代农业发展有机衔接,昭君镇从实际出发,以水稻产业为突破口,以构建农业产业化利益共同体,维护农民主体地位为核心,探索建立“党支部+专业合作社+国有公司+农户”的新型土地股份合作种植模式。2023年,沙圪堵村党支部组织成立了达拉特旗万稻粮种养殖专业合作社,整合全村255户11000余亩水田,以股份合作制为主体,以“六统一”模式实行规模化种植经营(统一标准、统一农资供应、统一农机服务、统一技术指导、同一品牌、统一销售),秋收后由镇国有公司敖特尔农牧业有限公司以“昭君传奇”大米品牌进行回收销售。

![]()

三是做优产品创新研发。坚持把人才引进与技术引进、品种引进相结合,不断提升水稻产业在选种、育苗、插秧、种植、加工、销售全流程技术水平。学习借鉴哈尔滨五常市、吉林白城市等地水稻种植技术,引进新品种“中科发五”秧苗,稻田良种覆盖率达到100%。采用“六不用”技术(不用化肥、农药、化学除草剂、转基因、激素、地膜),通过加强与内蒙古柠植源生物科技有限公司合作,全面推广使用有机肥料1012吨,测土配肥后增施有机硅肥150吨,秸秆综合利用率达到95%,节本增效5%以上。聘请吉林国研农科院专家张文教授对水稻种植进行现场指导,并与中畜牧业、中天同圆公司专家就指导种养殖、治理耕地面源污染等内容达成战略合作协议。![]()

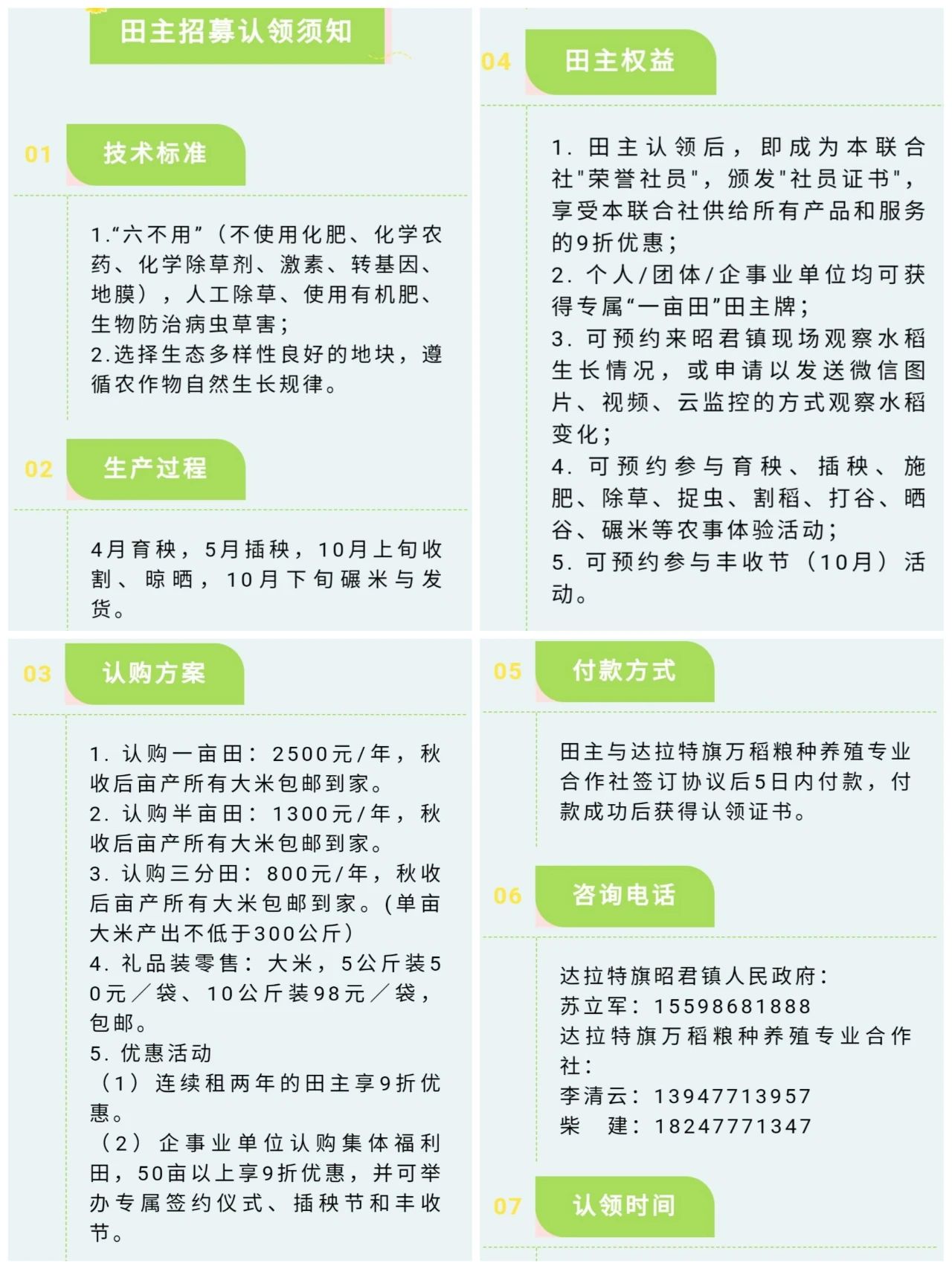

“三建”一是建项目。推进“云种田·我在昭君有亩田”项目,开创私人订制“认购田”与乡土体验为一体的新发展模式,通过搭建含良田挑选、认领付款、订单查询、售后服务、证书领取等一站式“田主”端平台,为各地各界田主们提供委托种植、品质监管、存储、加工、配送等服务。同时,在认购期内,合作社全过程记录并展示水稻生长过程,形成水稻长势周报,并通过线上线下举办“大型水稻节”等活动,让田主共享一份稻米从插秧到收获的乡土体验,多视角了解风土人情。

![]()

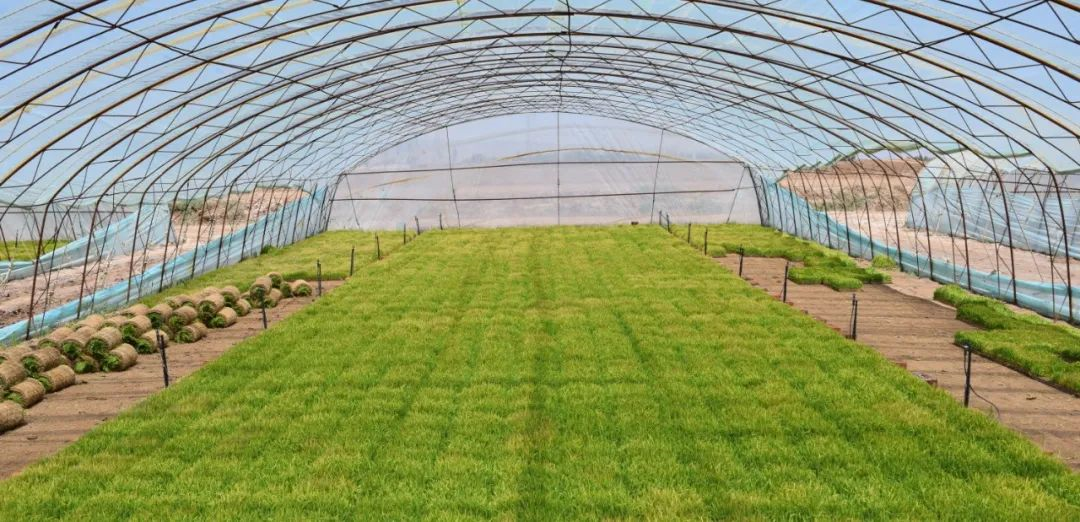

二是建基地。投资建设集培训、品鉴、展厅、辅助生产用房、标准化仓储用房及收购车间、加工车间、育苗大棚等为一体的昭君镇水稻产业园,实现了水稻播种育秧全程智能化精准控制、工厂标准化生产,最大限度规避自然条件下播种育秧风险,提高秧苗素质,打通农业生产全程机械化的“最弱环节”,开辟农业增效、农民增收新路径,推动现代农业全产业链升级。

![]()

三是建品牌。实施农业品牌培育提升工程,充分利用互联网与传统媒体相结合,加大“昭君传奇”系列农产品推介力度,打造优势品牌集群,力争今年将水稻产业打造成市级产业强镇项目并为下一步争取自治区和国家级产业奠定基础。积极培育电商主体,实施“互联网+农产品”出村进城工程,搭建农产品直供直销平台,建立田间到餐桌的智慧营销网络。同时,加强农产品质量安全监管体系建设,积极推进市场准入、产地准出和农产品追溯体系建设,确保农产品质量安全。

![]()

“两提升”一是提升订单化水平。坚持本土品种选育与外引品种筛选相统筹,标准化生产与新技术应用相衔接,招大培强龙头企业、合作组织和做响公共品牌相结合,全面加速稻米全产业链提档升级,大力推行订单农业模式,引导农民种植适应市场需求的绿色优质水稻。2023年,在昭君镇包联驻村工作会暨二产拉动一产工作推进会上,达拉特旗经济开发区管委会与昭君镇人民政府签订500万斤大米购销框架协议;达拉特旗能源局与昭君镇人民政府签订500万斤大米购销框架协议;内蒙古宁植源生物科技有限公司与达拉特旗万稻粮种养殖农民专业合作社签订10000亩稻田有机肥供销协议及水稻回购协议。

二是提升产业链综合效益。积极探索“统种共富”新发展模式,不断开展品种引进、品牌建设,提升技术水平,拓宽销售路径,以“智慧水稻”建设为抓手,依托“云种田”·“我在昭君有亩田”项目和水稻产业园建设项目,实行“党支部+专业合作社+国有公司+农户”的新型土地股份合作种植模式,建立农企利益联结机制,在水稻种植生态化的基础上逐步实现三产化,引导农户为市场提供绿色、健康好产品,带动农牧民增收致富,培育壮大村集体经济,同时吸引各地体验农耕文化,因地制宜培育新业态、延伸产业链, 推动实现社会效益、经济效益、文化效益相统一。

昭君镇党建网

昭君镇党建网